Am 03.10.2022 hat Panasonic offiziell die Serie K und L angekündigt. Nach aktuellen Informationen sollen vorerst nur die Splittmodelle als K und und Monoblockmodelle als L Serie auf den Markt gebracht werden. Die Verfügbarkeit wird für Frühjahr 2023 angekündigt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XvU-Ju-OkKg

Sobald technische Infos vorliegen werden wir das Marketinggeschwätz im Video für Sie übersetzen.

Dieser Beitrag wird ausgebaut sobald neue Informationen auftauchen. Ich bitte höflichst mir keine Fragen zu diesen Wärmepumpen zu stellen. rjTec.eu ist nicht die Marketingabteilung von Panasonic. Stellen Sie Ihre Fragen bitte direkt an Panasonic.

Letzte Aktualisierung: 18.4.2023

Serie K

Die Serie K wird es voraussichtlich ab Frühjahr 2023 geben. Diese wird mit R32 als Kältemittel ausgeliefert und es wird diese nur als Splitt Modell (Biblock) geben. Splitt bezieht sich hierbei auf die Kältemittelseite.

Serie L

Die Serie L wird mit Propan (R290) als Kältemittel ausgeliefert. Die ersten Lieferungen sind im Sommer/Herbst 2023 angedacht. Zuerst wird es nur LT Modelle geben. Noch später werden T-CAP Modelle mit R290 verfügbar sein.

Die Serie L wird es als wasserseitige Splitt Modelle geben.

L Monoblock

Die L Monoblockmodelle wird es nicht mehr als das geben, was wir bis jetzt als Monoblock gekannt haben. Bis Serie J war ein Monoblock ein Gerät welches viele wichtige Komponenten in einem Gehäuse vereint hat.

Die L Monoblöcke werden immer ein Modul im Haus benötigen, welches die hydraulischen Komponenten beinhalten wird. Es ist also ein Splittmonoblock, wobei das Splitt sich auf den Wasserkreis bezieht und nicht auf den Kältekreis.

Das Innengerät der L Serie entspricht dabei weitgehend den Abmessungen der aktuellen Splittinnengeräte. Die Abmessungen dürften (HxBxT) 892x500x348 mm betragen.

Die all-in-one L Geräte haben ein Innengerät welches der aktuellen AiO Geräte entspricht (HxBxT) 1642x599x602 mm.

Die L Außengeräte sind etwas gewachsen. Die Abmessungen betragen: (HxBxT) 996x980x430. Das Gewicht etwa 98kg.

Die Farbe der Außengeräte ist jetzt dunkles Anthrazit. Die Farbe bei den auf der Messe ausgestellten Geräten hatte eine Struktur und war nicht glatt wie bei den aktuellen Modellen.

Preise

Die Glaskugel ist frisch poliert und sagt folgende Preise voraus:

K Serie etwa 10% teurer als J Serie

L Serie etwa 10% teurer als K Serie

Eher + als – für unvorhergesehene Herausforderungen auf den Weltmärkten.

PS: Panasonic erhöht die Preise zum 1.1.2023 und dann regulär zum 1.4.2023.

Letztens hat mich ein Kunde angerufen ob er eine 5kW Wärmepumpe für 2600€ für seinen Bekannten bekommen könnte. Er hätte schliesslich vor etwa zwei Jahren diesen Preis bezahlt. Leider sind diese Zeiten vorbei und diese kommen nie wieder. Die 5kW Monoblock der Serie L wird vermutlich >4000 Euro kosten.

Smart Cloud modul

Das bis jetzt bekannte Smart Cloud Modul CZ-TAW1 wird ein kleines Update erhalten. Es wird weiterhin für alle Wärmepumpen der Serien H,J und K verwendet werden können.

In der Generation K wird es ein Fach geben, in welchem dieses Modul eingebaut wird. D.h. man wird es nicht mehr an der Wand befestigen müssen.

Die Generation L wird das Smart Cloud Modul bereits integriert haben.

Die Aquarea Serie kann mittels App nativ benutzt werden. Eine Umleitung auf eine Webseite findet nicht mehr statt. Dazu ist das neue CZ-TAW1B notwendig. Vieleicht schafft es Panasonic diese Funktion auch für die CZ-TAW1 Module anzubieten.

Zusatzplatine

Die Zusatzplatine CZ-NS4P wird weiterhin für alle Wärmepumpen der Serien H und J verwendet werden können.

Für die Geräte der K und L Serie wird es neue Zusatzplatinen geben (CZ-NS5P). Einige Funktionen sind dabei von der Zusatzplatine auf die Hauptplatine gewandert.

Neue Funktionen der Zusatzplatine sind uns nicht bekannt.

Zwei Bedieneinheiten pro Wärmepumpe

Es wird die Möglichkeit geben zwei Bedienteile an eine Wärmepumpe anzuschliessen. Das ist nützlich, wenn eine Wärmepumpe z.B. zwei Wohneinheiten versorgt. Dann wird jede Wohneinheit ihren eigenen Heizkreis steuern können. Damit ist es auch möglich durch die automatische Heizkurvenkompensation einen höheren Komfort pro Wohneinheit zu erreichen.

KNX und Modbus Module

Es wird neue Schnittstellenmodule für die KNX und Modbus Geräte geben. Weitere Informationen liegen uns nicht vor.

Typbezeichnung Generation L

Wärmepumpen der Generation L werden weitgehend dem alten bekannten Schema der Typbezeichnung folgen.

All in One Geräte mit integriertem Speicher haben das Bezeichnungschema wie im folgendem Beispiel erklärt:

KIT-ADC05L6E5AN

KIT – Splitt Gerät, bestehend aus Innen- und Außengerät

ADC – All in One mit integriertem Speicher 185l

05 – Leistung 5kW

L – Generation L

6 – Heizstab 6kW

E – Europa

5 – 230V

AN – eingebaute Fremdstromanode im Speicher

Beispiel für KIT Gerät ohne eingebauten Speicher:

KIT-WC09L6E5

KIT – Splitt Gerät, bestehend aus Innen- und Außengerät

WC – Splittgerät ohne Speicher

09 – Leistung 9kW

L – Generation L

6 – Heizstab 6kW

E – Europa

5 – 230V

Die Außengeräte haben folgendes Bezeichnungsschema:

WH-WDG05LE5

WH – Water heat pump

W – Hydraulik-Splitsystem (mit Wasserverbindung) ; U – Splittsystem (mit Kältemittelverbindung)

D – Baureihe LT ; X – Baureihe T-CAP

G – R290 ; Z – R32

05 – 5kW

L – Generation L ; K – Generation K

E – Europa

5 – 230V ; 8 – 400V 3ph

Die Innengeräte haben folgendes Bezeichnungsschema

WH-SDC0509L3E5

WH – Water heat pump

S – Hydromodul ; A – Kombi Hydromodul

C – Heizen und Kühlen

0509 – 5/7/9 kW ; 0916 – 9/12/16kW

L – Generation L ; K – Generation K

3 – Heizstab 3kW ; 6 – Heizstab 6kW ; 9 – Heizstab 9kW

E – Europa

5 – 230V ; 8 – 400V 3ph

AN – mit Frendstromanode; B – Zweikreisausführung; UK – für Großbritannien

Technische Daten Generation L

Technische Daten sind vorläufig. Diese werden nachgereicht.

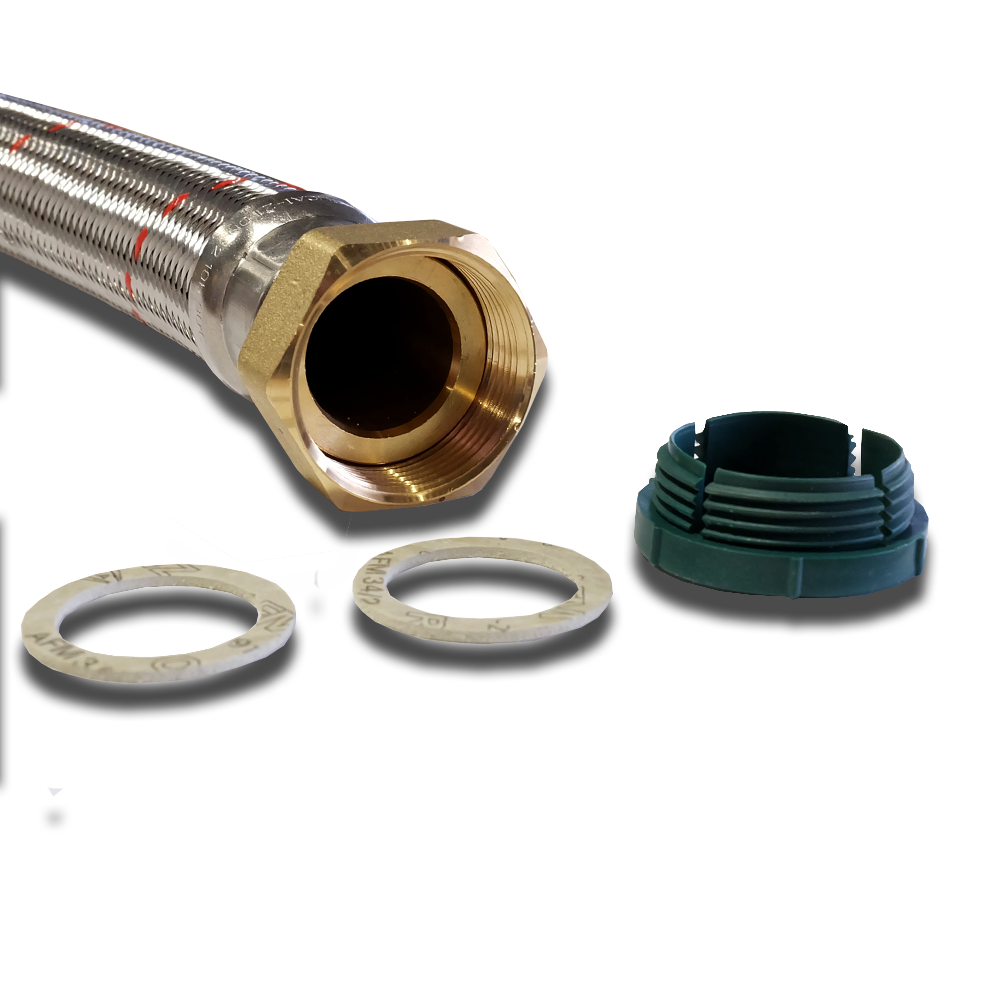

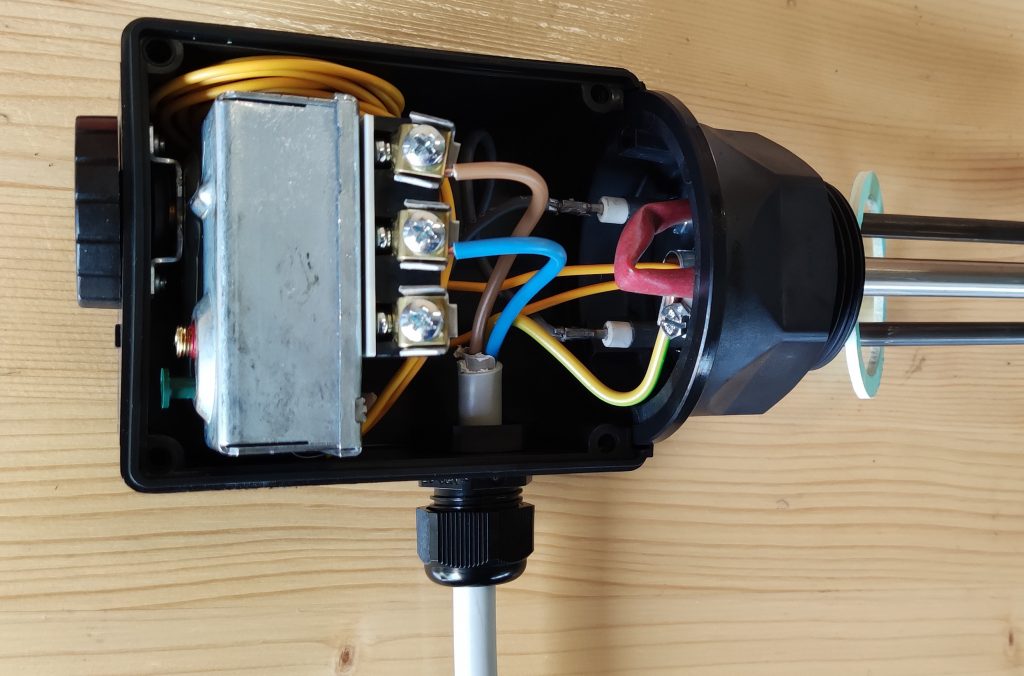

Fremdstromanode im Speicher

Aggressives Trinkwasser kann auch Edelstahlspeicher zersetzen. Aus diesem Grund werden wir die All in One Wärmepumpen jetzt mit Fremdstromanode anbieten. Wir empfehlen, trotz des Preisaufschlags, immer einen Edelstahlspeicher mit Fremdstromanode zu verwenden.